本アンケート調査は、第35年度(2019年度)にご参加いただいた研究員と派遣者である上司の皆様を対象に、ソフトウェア品質管理研究会(以下、SQiP研究会)の「1年間の活動」を通じ、研究員のみなさまがどれほどの知識・技術を持ち帰り、現在、業務に活かしていただいているのか、ご参加いただいたことによる「成果」を把握し、本活動をより一層、学びの多い、充実したものとするために実施いたしました。実施期間は2021年1月~3月、研究員39名様、派遣者8名様からご回答いただき、SQiP研究会に関して、感じた事やご要望などもお聞かせいただきました。

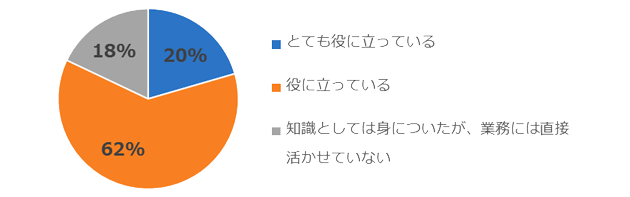

研究会の内容は現在の業務に役に立っていますか。

1:本研究会の成果について、現在の業務に活かせている場合、どのように活かせているとお考えですか?

- 直接。業務でAgile開発に関わっているわけではありませんが、チームを疑似Agile化して高速PDCAを回すことができています。

- プロセス開発及び、ツールの企画、開発業務で定量データを得た際の分析、データの捉え方についての考えが活かせています。

- 研究分科会で得た知識を実テーマに適用して成果を出し、その実績を弊社が発刊する技術論文集に掲載することができました。 研究会活動の中で、論文の作成成果発表の経験をしたことで、論文作成の心理的な障壁が下がったように感じます。

- 論文を作成する際に色々と考え 多くの人に説明するためのテクニックを身に付けられました。幅広いソフトウェアの高度な技術があることを知り、研究で頑張っている多くの方がいることを知って励みになりました。

- 弊社のシステム開発プロジェクトにおけるソフトウェアの品質作り込み活動の中で利用しています。

- 研究会でチェックリストを作成するプロセスを研究したこともあり、自社での活動強化のためにチェックリストを使用することを思いついて実施しています。

- 様々なデータをグラフ化するとき、目的変数・説明変数を意識して作成できています。 ソフトウェアのメトリクス以外でのデータ集計・分析に役立っています。

- 基礎コースで、幅広くソフトウェア品質を学ぶことが出来、および、タイムリーな特別講義が聞けて業界の常識を知り大変刺激になりました。ソフトウェアを監査する立場として、知識が蓄積されました。

- 社内システム品質管理の規程化を行っているが、どの領域から手掛け、どうすれば良いかの知識、判断材料とさせてもらっています。

- 自社メンバーに能動的に動いていただけるために本研究会に参加しました。現在では、探索的テストなどへ応用もしています。

- 品質保証部として、プロジェクトデータの現場へのフィードバックや会社として収集するメトリクスデータの検討などに役立てています。

- 社内のソフトウェア開発におけるプロセス監査を実施する際、先輩などの指導のもとだが、自分の考えや意見を持って実施することができています。

- 自分で課題を見つけ、解決するために具体的な計画を立案し、周囲を巻き込みフィードバックを得ながら着実にゴールに向かって進んでいく思考と行動力が身につきました。

- 監査チェックリストを作成する際に、良否を明確に判断可能なチェック項目を作成するときに役立っています。

- まず、本研究会に参加したことで、ソフトウェア品質においての考え方がガラッと変わったと感じています。ソフトウェア品質の保持/向上を考える中で、ソフトウェアテストの工程から会社へ貢献したいと考えて取り組んでいます。

- 「レビュー」に関する経験が少なかったが、本コースのレビューに関する講義を受けたことで、システムの仕様書等における「曖昧な表現」に気づきやすくなり、仕様整理といった業務に役立てることができていると感じています。

- 分析の仕方とか、様々な考え方を学べたので、仕事を進める上で使用したり、会話をしたりできています。

- ソフトウェア工学をひと通り学び、ソフトウェア開発業務を行う意識やモチベーションが向上していると思います。また、社外の方の考えなどを聞くことができ、参考になりました。

- 登壇発表を経験したことで、人が聞き取りやすい話し方をするようになりました。 ソフトウェア品質保証の基礎を学び直したことで、品質保証が果たすべき責務を自覚しました。

- 課題に対して改善するための方法についての知識を身に付けることができたので、何らかのアイデアは出るようになりましたが、具体的な改善策につながっていないのが実情です。

- 研究会で学んだこと、または、研究会の中で関わった人から得た知識をテスト業務に使っています。業務以外にも知識として、教育として利用しています。

- 講義とは関係ありませんが、ディスカッション能力は身に付いたと思います。 お客様と都度交渉したりする機会が増えたので、意見を汲み取りつつ、自分の考えや対案の提案などがスムーズに行えるようになりました。

- 品質向上活動を推進する立場として、現場への教育や施策立案に役立てています。

- 現在、携わっている評価作業にて、評価設計やチェックシート作成時の観点等に活かせていると思います。

- 執筆に当たって過去の文献などから情報を収集した際の資料が、レビュー以外の取り組みで役立ったことがありました。

- プログラマーやプロジェクトマネジャーと話す際に、根拠をもって話すことができるようになったと感じています。

- 内製でのソフトウェア開発や委託開発での仕様策定・レビューなどに活かせています。

- 問題解決に関する取り組み方、視野を広げるポイントで活かせています。

- 1年目、基礎コース「ソフトウェア品質保証の基礎」、2年目、演習コースII「ソフトウェアメトリクス」、そして3年目に演習コースI「ソフトウェア工学の基礎」と参加させていただいたので幅広く学ばせていただきました。メトリクスで学んだことで試行錯誤しながら自社の中で蓄積された情報で自分なりにデータを俯瞰することが出来ました。 ソフトウェア工学の基礎では1年目、基礎コースより深く学ぶことが出来て自社の中で展開することが出来ました。

- SW品質の定量分析、予測

- オブジェクト指向分析設計において、「モデリング」の重要性と、その中で「何をチェックしていくか」→それによってどんな問題を洗い出せるか という点がいくつかのプロジェクトで役立っています。

- レビューの大切さを認識しており、高品質なシステム提供を顧客評価いただいています。

2:本研究会の成果について、現在の業務に活かせていない場合、どのようにすれば活かすことが出来るとお考えですか?

- 直接的に活用できなくても普段の業務に適用できることは多いと思います。どう活かすことができるかを考えて気づきにつなげることが重要と考えております。

- 業務利用可能なツールの開発が必要と考えております。

- 業務優先のため、研究を継続するのが難しい状況です。過去の研究に対し社会や会社、職場などが継続して研究を進められるような仕組みがないのが残念です。

- 研究内容とは無関係のプロジェクトにアサインされてしまったので、直接的に活かせていません。人的配置が変われば、有効に活かしていけると思います。

- 研究会で用いた問題解決のアプローチ方法を、職場で発生している様々な問題に適用していくことにより活かすことができると考えています。

- まだまだ、自身の知識や経験が未熟であると感じているため、JCSQE等の資格を取る過程で基礎的な知識をしっかりと身に付け、今後の業務に活かしたいと考えています。また、研究会でのテーマで発表したメソッドや考え方については、会社内でも実践していきたいと考えています。

- チーム活動としてメンバーでの共同作業について、良い経験をさせていただけており、社内活動にて活用できていると考えています。やはりもう少し実践的な、実際の現場で行われているような内容を取り入れるとよいと思います。

- まずは社内あるいはチーム内で問題意識を共有することができれば、その問題に対して解決方法を模索するきっかけになると思います。しかし、現状はコロナ禍の影響が大きく、問題意識の共有どころか通常のチームミーティングを行う機会さえ少なくなってしまっています。

- 開発期間に余裕のない場合が多く、経験値の高い人を参加して済ませてしまうことがやはり多いのが実情です。レビューアを育てるという意識を向上させないと活かすことは難しいと考えています。

- 成果を直接的に業務へ活かせていません。どうしても複数名の研究員での活動となるので、完全に自社にマッチした活動にはしづらいと考えております。

- 残念ながら担当業務が変更となってしまったため、活用機会がなくなってしまいました。

- アジャイル開発について、演習で行ったこととは違った問題が多発しています。主に¥に絡んでしまうことなのですが、結局のところプロダクトオーナーやスクラムマスターの手腕による影響が大きく、正直なところ成功したとは言い難いです。プロダクトオーナーやスクラムマスターを育成すること(これは発注側も請負側も)をしなければ、従来の開発よりも問題が大きくなってしまいます。

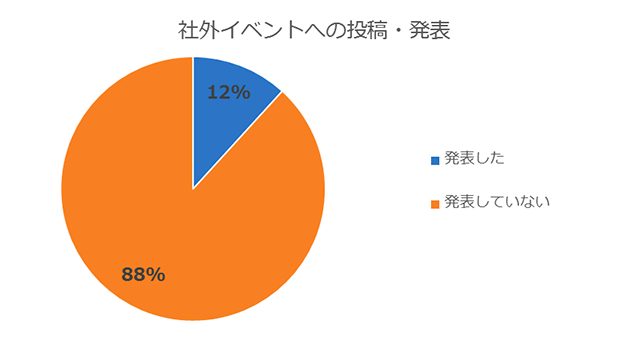

3:研究成果を社外イベントへ投稿・発表されましたか?

4:発表した社外イベント名をお聞かせください。

- ソフトウェア品質シンポジウム2020

- ソフトウェア・シンポジウム 2020

- ソフトウェアテストシンポジウム2020

5:本研究会に関して、ご感想やお考え、ご要望などがございましたら、ぜひお聞かせください。

- 去年に増してコロナによって研究会の運用が大変だと思います。必要な活動だと思いますので粘り強く継続をお願いします。

- よい武者修行になりました。 私よりも後進に、こういった機会を与えていきたいと考えてます。

- SQiPは、実際に他社との直接交流があってこそ、面白みがあると思っています。今の状況では致し方ないと思いますが、また集合する機会がありましたら、ぜひ参加させていただきたいと思います。

- 複数年度に跨って深く研究を進めるようなコースを作ってもよいと思いました。

- 大学との連携もしながら、学位授与の一助になるとよいと思います。

- オンラインという特性を生かして、国外からも参加できるようにできればと思います(日系の海外拠点の人材育成等を想定しています)。

- 今年度は、同じ部門の新人が参加しています。 また来年度も引き続き参加させていただく予定です。新人を含めた幅広い層のスキル向上に非常に役立つ活動をしていただき、大変ありがとうございます。

- 今年度は、UXコースを受講しました。その中で、オンライン演習に数々のツール(Slack,Miro等)が役立ったので、是非、お勧めしたいと思います。月末の報告会でも、紹介する予定です。

- SQiPに参加した経験から縁あって別の会社で研究員に選ばれました。社外へ発表することはできませんが、研究活動がまたできて感謝しています。ありがとうございました。また機会がありましたら宜しくお願いします。

- 今後も継続的にオンライン開催になるのであれば参加しやすいです。

- 今思い返しても非常に有意義な一年だったと思います。引き続き実践で活用し、自分の成長につなげていこうと思います。

- 個人的には大変実りの多い活動だったと思います。研究会がスタートする前に、「人生が変わります」という言葉を聞いていましたが、本当にそうなったと実感しています。特に人脈面では様々な方と知り合うことができ、一流の方々と時を過ごすことが非常に刺激になりました。

- 研究の成果が活かせているので、研究会への参加は有意義なものだったと思っています。

ぜひ今後も、シンポジウム等、何らかの形で参加をしたいと思っております。 また、研究会やシンポジウムについて、現在オンラインでの開催が主となっていると思いますが、オンラインによるデメリットもあるかと思いますので、その点の改善をご検討いただけますと幸いです。 - 実務経験が少なかったこともあり、基礎コースの講義内容が業務に役立っていると感じております。

- 一年間を通した活動で大変な面もあるが、それだけ多くのことを得ることができるため、参加していい経験になったと思います。継続して学んだことを業務に活かせるよう日々努力したいと思います。

- なかなか難しいとは思いますが、どこかの企業の改善された例みたいなのが聞けるといいと思います。具体的に活かせてはいないですが、「ソフト品質の向上について少しでも頭を使って考える」また、「同様の悩みを持っている方と意見を取り交わせる」という部分では大変有意義なものだと思います。

- 今後も継続して参加できるよう、様々なテーマを取り入れた分科会を運営してほしいと思います。

- 他社の方々から様々な知見を伺えたりと有意義で貴重な機会になったと思います。

- 人材育成の場として最適だと思います。

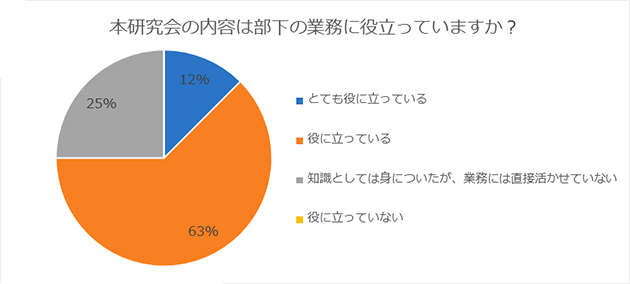

本研究会の内容は部下の業務に役立っていますか?

1:研究会の成果について、現在の業務に活かせている場合、どのように活かせているとお考えですか?

- ソフトウェア開発の基礎が学べたと思います。

- S/W品質工学的な視点から問題へ取り組めるようになりました。問題に対して現実的な解決策を導き出せるようになったと思います。

- 弊社の品質保証システムとして、定量的なプロジェクト評価が課題だと考えており、その改善に活かせると考えております。

- 意識の変化が大いに表れています。改善意欲が高まったと思います。

- 蓄積データのデータ分析が業務に役立っています。

- システムエンジニアやプログラマー等の考え方を理解する手助けになっています。自身の担当であるソフトウェアテストや品質保証において、表現方法(例 UML,リッチピクチャ,品質特性シナリオ)が増えました。

2:部下を派遣するにあたって、どのように成長してほしいという期待に対して、結果はいかがでしたか?

(例えば、知識、スキル、経験、思考方法、行動様式などについて)

- 他社のソフトウェア開発技術者と交流する機会が少ないので、研究会には人脈形成やコミュニケーションスキルアップの点でも期待しています。

- 以下のとおり、十分に期待に応えてくれていると感じています。

・品質向上や業務改善に役立つ様々な知識や情報を積極的に収集し、豊富に持っている。

・それらの知識や情報、アイデアや意見を、業務に役立てるべく積極的に展開してくれている。

・他の企業の方との情報交換にとどまらず、有用なアドバイスやツールを頂くこともある。 - 知識習得の面では期待に相当していたと評価しています。

- 意識は高まったが、スキルの学びを実践する能力にはまだかかると感じています。

- 習得した知識を有効活用し業績に貢献するとともに、社内で知識を展開しています。

- 色々なことを学び成長できている。

3:今後どのような企画が実施されれば、研究員を送り出したいとお考えですか?

- 基礎コースのもう一段上のレベルで実践コースや研究コースの間を埋めるような講座があるとよいと考えます。

- 現状のままでよいと思います。

- 品質活動に取り組みたくても取り組めない、取り組んでも長続き・定着しないなど、中々思うようにいっていない企業や部門は、多いのではないかと思います。 その理由や状況も、いろんなケースがあると思います。そういった状況下でも可能な取り組みの内容や方法について、ケーススタディしてみるのも面白いと思います。

- 弊社は組み込み系の受託開発を中心としていますが、やはり市場の変化に追随するため、DXやサービス分野の品質保証について体系を構築する必要が出てきております。専門知識および実践的な思考方法を修得できる企画があれば参画を検討したいと考えます。

- 活動テーマとして、テストから見た組込み系のアジャイルの実践方法等も取り入れていただければ嬉しいです。

4:本研究会に関して、ご感想やお考え、ご要望などがございましたら、ぜひお聞かせください。

- ソフトウェアの価値が高まる時代の中で新しい働き方が求められています。研究会に置かれましても世の中の最先端や尖った技術や新しい働き方を世界の視点で取り入れて、発信していただければ幸いです。

- 参加費がどんどん上昇しているので、運営を工夫して参加費の低減を図ってほしい。

- 未知のテーマに関して、様々な企業の方との共同研究を通じて品質活動に取り組むというスタイルにより、単なるセミナーやワークショップとは違った効果を得られると考えています。また、研究成果をどのように業務に適用するのかについて、各企業様の事例やアイデアを紹介していただけるような場があると、活動がより活かせるのではないかと思います。

- 専門知識の習得の機会というだけでなく、他社の品質保証を担当されている皆様との交流も代えがたい経験になると考えております。今後も品質保証部員の育成の一環として、ぜひ活用させていただきたいと考えております。

- 業界を超えた貴重な学びの交流機会であり、有意義だと感じています。

- 業務が優先のため、思ったように研究出来ない状況があるかなと思います。そのための対策として、何かアイデアなのがあれば、パンフレットなどにも追記してほしいです。

ありがとうございました。