| 特別講義レポート: | 2024年 | 過去のテーマ: | 一覧 |

| 例会 回数 |

例会開催日 | 活動内容 | |||||||||

| 2017年 | |||||||||||

| 1 | 5月12日(金) |

特別講義

|

|||||||||

| 2 | 6月9日(金) |

特別講義

|

|||||||||

| 3 | 7月6日(木)~7日(金) | 合宿 | |||||||||

| 4 | 9月14日(木)~15日(金) | ソフトウェア品質シンポジウム2017 本会議(会場:東京・東洋大学)(予定) | |||||||||

| 5 | 10月13日(金) |

特別講義

|

|||||||||

| 6 | 11月17日(金) |

特別講義

|

|||||||||

| 7 | 12月15日(金) |

特別講義

|

|||||||||

| 2018年 | |||||||||||

| 8 | 1月12日(金) |

特別講義

|

|||||||||

| 9 | 2月24日(金) | 分科会成果発表会 | |||||||||

| 日時 | 2017年 5月12日(金) 15:15 ~ 17:15 |

| 会場 | (一財)日本科学技術連盟・東高円寺ビル 地下1階講堂 |

| テーマ | "コトづくり"による顧客価値創造のメカニズムを考える |

| 講師名・所属 | 圓川 隆夫 氏(職業能力開発総合大学校 校長/東京工業大学名誉教授) |

| 司会 | 金山 豊浩 氏(株式会社 ミツエーリンクス) |

| アジェンダ |

これから求められる発想法と人材 |

| アブストラクト |

顧客価値創造に結びつく"コトづくり"のために、System of Engagementの立場からソフトウェアが果たす役割はますます大きくなっている。その源泉は、顧客も気づいていない"こうありたいニーズ"の潜在があり、それと実用的価値よりも情緒的価値を刺激することで、顧客側がさらに望ましい状態への接近に導く共創を引き起こす(制御焦点理論)ことにある。本講義では、世界のCS調査データからその枠組みと事例を紹介するとともに、ブランドや企業イメージの影響についても言及する。さらにこれからのsystemやソフトウェア開発に対する展望として、日本の独特の感性として"今=ここ文化"についてふれる。 |

| 講義の要約 | |

|

第1回の特別講義では、『"コトづくり"による顧客価値創造のメカニズムを考える』と題して、圓川先生よりご講義をいただきました。 講義の冒頭、職業能力開発総合大学校の紹介がありました。

1.品質とは違い?:実用的価値と情緒的価値

2.顧客:価値の代用特性CS(顧客満足)生成メカニズム:世界9ヶ国CS調査から

3.企業イメージ ≒ 顧客価値?:顧客側に共創を引き起こす情緒的価値

4.情緒的価値創造の"手掛かり"と方法論

顧客価値実現のための5つの戦略は以下の通り。

5.産業革命と競争優位の変遷:第4次産業革命では?:System・ソフトウェアと"今=ここ"文化

6.これから求められる発想法と人材

質疑応答

|

|

| 日時 | 2017年 6月9日(金) 10:00 ~ 12:00 |

| 会場 | (一財)日本科学技術連盟・東高円寺ビル 2階講堂 |

| テーマ | 複雑な問題を解決に導くフューチャーセッション ~ステークホルダーの協調アクションを引き出す手法 |

| 講師名・所属 | 野村 恭彦 氏(株式会社フューチャーセッションズ 代表取締役) |

| 司会 | 猪塚 修 氏(横河ソリューションサービス株式会社) |

| アジェンダ |

|

| アブストラクト |

プロダクトからサービスへ、モノの品質から経験価値へ、ビッグデータやAIの進歩と、品質保証をめぐる社会の変化は激しく、予測不可能ではないでしょうか。フューチャーセッションは、それぞれのステークホルダーが認識と行動を変化させ、協力してアクションを起こせる状況を生み出す手法です。フューチャーセッションの方法論を学び、イノベーション活動事例を理解した上で、セッションスタイルで「品質保証の未来」を全員参加で考えます。 |

| 講義の要約 | |

|

第2回の特別講義では、『複雑な問題を解決に導くフューチャーセッション ~ステークホルダーの協調アクションを引き出す手法』と題して、野村様よりご講義をいただきました。 1.複雑な問題とリーダシップ

2.フューチャーセッションとは

3.企業・行政・NPO横断のイノベーション活動事例

4.「問い」を変える:課題をリフレーミングする方法論

5.「未来シナリオ」を描く:現状の延長ではない未来から発想する方法論

6.ミニフューチャーセッション「品質保証の未来」

質疑応答

| |

| 日時 | 2017年10月13日(金) 10:00 ~ 12:00 |

| 会場 | (一財)日本科学技術連盟・東高円寺ビル 地下1階講堂 |

| テーマ | レビューの現場で抱えている課題とその解決に向けた実践事例 |

| 講師名・所属 | 中谷 一樹 氏(TIS株式会社/本研究会研究コース2主査) |

| 司会 | 小池 利和 氏(ヤマハ株式会社/本研究会運営小委員会委員長) |

| アジェンダ |

|

| アブストラクト |

レビューの現場では、さまざまな課題を抱えている。 |

| 講義の要約 | |

|

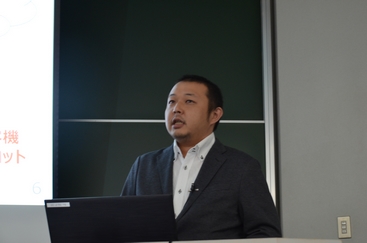

第5回の特別講義では、『レビューの現場で抱えている課題とその解決に向けた実践事例』と題して、中谷様よりご講義をいただきました。 講義の冒頭、小池様より、今回の講義を中谷様に依頼した理由についてお話がありました。

続いて、中谷様より自己紹介がありました。

1.最も厳格で欠陥検出効果が高いレビュー手法

2.レビューの現場で困っていることとは?

3.レビュー分科会で考案した解決策

4.レビューの現場でどうすればよいか?

質疑応答

|

|

| 日時 | 2017年11月17日(金) 10:00 ~ 12:00 |

| 会場 | (一財)日本科学技術連盟・東高円寺ビル 2階講堂 |

| テーマ | 常勝PMは育成可能か ~プロジェクトを成功に導く知恵と実践の再現法を考える~ |

| 講師名・所属 | 本間 周二 氏(株式会社シーズメッシュ 代表取締役) |

| 司会 | 猪塚 修 氏(横河ソリューションサービス株式会社/本研究会演習コースⅠ副主査) |

| アジェンダ |

|

| アブストラクト |

ITプロジェクトには多くの失敗の歴史がある。トラブルの話はいまだに尽きることはなく、成熟度の高い組織であってもそれは例外ではない。 |

| 講義の要約 | |

|

第6回の特別講義では、『常勝PMは育成可能か ~プロジェクトを成功に導く知恵と実践の再現法を考える~』と題して、ご自身のご経験から見えてきた、常勝PMを育成する方法について本間様よりご講義いただきました。ありがとうございました。 1.今、何が起きているのか ~プロジェクトを取り巻く環境とその変化~

VUCA時代(現在の社会環境が極めて予測困難な状況に直面している時代)なので、PMも明日何がおこるかわからないという状況を背負っている。

システムトラブルのニュースも多いが、要件定義の不備など昔から原因は一緒で進歩しているとはいえない。 また、他の業界から見ると同じミスを繰り返す理由が理解できないと思われる。 工業製品と比べて人為的なミスが入り込む余地が多いことや、とりあえず作って直すというIT業界の体質も要因である。 状況を根源的に変えられなければ、グローバルにも取り残され、日本のIT産業はこのまま厳しい状況に追い込まれる。 2.今、何が求められるのか ~PMの素養と立ち振る舞い~

<質疑応答>

3.常に勝てない理由とは ~想いと行動の間にあるカベの正体~

4.知恵と実践は伝承可能か ~プロジェクト版マネーボール考~

<質疑応答>

|

|

| 日時 | 2017年12月15日(金) 10:00 ~ 12:00 |

| 会場 | (一財)日本科学技術連盟・東高円寺ビル 2階講堂 |

| テーマ | 人工知能とソフトウェア工学・品質管理 |

| 講師名・所属 | 内平 直志 氏(国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 知識科学系 知識マネジメント領域 教授) |

| 司会 | 山田 淳 氏(東芝ソフトウェア・コンサルティング株式会社) |

| アジェンダ |

|

| アブストラクト |

第3次人工知能ブームと言われているが、IoT/クラウド化の進展と人工知能技術の進化により、様々な分野で大きなイノベーションが起きる可能性が出てきている。ソフトウェア工学・品質管理においても、人工知能との関係・影響を体系的に把握しておくことが必要である。 |

| 講義の要約 | |

|

第7回の特別講義では、『人工知能とソフトウェア工学・品質管理』と題して、内平先生よりご講義をいただきました。

1.人工知能とソフトウェア工学の歴史

2.論理に基づくソフトウェアの設計・検証

3.ソフトウェア工学・品質管理における機械学習の活用

4.サイバー・フィジカルシステムのためのソフトウェア工学・品質管理

質疑応答

|

|

| 日時 | 2018年01月12日(金) 10:00 ~ 12:00 |

| 会場 | (一財)日本科学技術連盟・東高円寺ビル 地下1階講堂 |

| テーマ | 要求と仕様-記述・検証・コミュニケーション- |

| 講師名・所属 | 栗田 太郎 氏(ソニー株式会社/本研究会研究コース6主査) |

| 司会 | 小池 利和 氏(ヤマハ株式会社/本研究会運営小委員会委員長) |

| アジェンダ |

|

| アブストラクト |

要求、仕様、コミュニケーションに少しでもご関心をお持ちいただき、ソフトウェア工学の知識とコミュニケーションの工夫について、何かひとつでもお持ち帰りいただけるような内容をご提供します。 |

| 講義の要約 | |

|

第8回の特別講義では、『要求と仕様-記述・検証・コミュニケーション-』と題して、研究コース6「要求と仕様のエンジニアリング」の主査をされている栗田様よりご講義いただきました。ありがとうございました。 1.ソフトウェア工学の中の要求

2.要求とは何か

3.要求工学の項目、とくに要求の仕様化について

4.聴くことについて

講義の持ち時間が無くなってしまったため本テーマの講義手前で終了。

<小池委員長から> |

|

~ソフトウェア品質技術の領域を拡大し、実践する一年~

折田 隆広((株)Eストアー 第33年度SQiP研究会書記)

河嶌 浩子((株)日新システムズ 第33年度SQiP研究会書記)

2018年2月23日に日本科学技術連盟 東高円寺ビルにて、第33年度(2017年度)ソフトウェア品質管理研究会の成果発表会が開催されました。今回はその成果発表会の模様とSQiP研究会の紹介、1年間の研究活動を通して感じたことを記載します。

SQiP研究会とは

ソフトウェア品質管理研究会(以下、SQiP研究会)は、ソフトウェアの品質管理への入門としての位置づけから、高い管理技術、開発技術を目指した議論・学習できる場として、幅広い要請にこたえる内容と品質管理分野の第一人者を指導者として高い評価を得て、今年度で33年目を迎えました。本研究会のメインの活動である分科会活動では「問題発見」、「解決手段」、「実践」という3つの視点からソフトウェア品質技術を研究、調査、実践していきます。分科会活動の他にも、特別講義や合宿、そしてソフトウェア品質シンポジウムを通じ、体験し気づきを得ることで、成果を出す仕組みとなっています。

研究員の職場の問題発見

- 最先端を知る(特別講義・指導陣)

- 他社からの新たな視点(研究員)

- 客観的な意見(指導陣・研究員)

解決手段

- 専門的知識(指導陣)

- 豊富な実践経験(指導陣)

- 深く考える(指導陣・研究員)

職場での実践

- 相談ができる(指導陣)

- 心の支えになる(研究員)

- 一生つき合える仲間(指導陣・研究員)

今年度は、マネジメントとエンジニアリングの両面をカバーする6つの研究コースと3つの演習コース、基礎コース、実践コースが設けられ、個人や組織において有用な新技術の発明、および、既存技術の整理、実問題へのノウハウの蓄積と展開について成果をあげました。

成果発表会の模様

冒頭、小池委員長から、来賓された研究員の上司の方々に向けて、「SQiP研究会に部下の皆様を派遣していただき、誠にありがとうございました。」と挨拶が行われました。次に、アイスブレークとして、SQiP研究会で学んだことなどを2~3人でグループとなり発表しあいました。その後、各コースの発表が始まりました。

成果発表会は、1発表につき15分間のプレゼンテーションと5分間の質疑応答により実施されました。今回は13件の論文報告と3件の活動報告がありました。各チーム共、この一年のSQiP研究会の活動の集大成として成果報告であるだけに、いずれも熱の入った報告でした。

SQiP研究会の成果発表会は、直前の発表予定者欠席のための交代などのトラブルもありましたが、AIのような音声を発表に盛り込むチーム、赤ちゃんご誕生の写真を映すチーム、みんなでポーズを決めるチームなど、聞いている側を飽きさせず、楽しませる工夫も随所に見られました。

発表者から一番近くの席で書記として携わった立場で述べると、いずれのチームの発表も、質問時間を含めて制限時間内に見事に収まっており、事前にプレゼンの練習を重ねて本番に臨んできたのだと思われました。

また、昨年に引き続き、来賓された上司の方々と指導講師との懇談会が、昼食時と成果発表会後の二回実施されました。ご派遣する際のお気持ちや部下の方々の取り組み・成果について指導講師の皆さまと深くお話しをされていました。指導講師をはじめ色々な会社の方々と交流できるため、懇談の場は好評だったようです。

上司の皆様と指導講師の皆様

成果発表会の終了後、最優秀賞・優秀賞・技術奨励賞の表彰式が行われ、その後の各コースでの反省会をもって、今年度のSQiP研究会活動が終了しました。

最後は、全員参加による情報交換会が開催されました。締めは、来年度新設される「アジャイルと品質」研究コースの主査の永田敦様からご挨拶をいただき、一本締めの後、閉会となりました。

今年度の受賞結果

成果発表会で発表された13本の論文について、担当コース以外の3名の指導講師による論文評価が行われました。審査結果について、鷲﨑副委員長から、「今年度、最終選考に進んだチームは同率スコアで6チームあり、論文ワーキンググループで最終選考を実施した結果、最優秀賞1件、優秀賞1件、技術奨励賞2件を決定した。」と発表され、以下のとおり4本の論文について表彰されました。

【最優秀賞】

研究コース6「要求と仕様のエンジニアリング」GOØWYチーム

『要求獲得のためのヒアリングにおけるゴール指向要求分析の活用 ~「ゴール指向Lite」の提案 ~

指導講師・メンバーと小池委員長・鷲﨑副委員長

【優秀賞】

研究コース1「ソフトウェアプロセス評価・改善」チームFOPA

『振り返り活動を力強く支援する「FOPA 振り返りプロセス」の提案

- 観点網羅と真因分析による納得性の向上と振り返りTRY宣言による組織的な実行支援 - 』

指導講師・メンバーと小池委員長・鷲﨑副委員長

【技術奨励賞】

研究コース5「欠陥エンジニアリング」Team Saguru

『特異スペクトル解析を用いた欠陥周期性分析手法の提案

~ メンテナンスフェーズにおける欠陥検知の周期性を導出する方法 ~ 』

指導講師・メンバーと小池委員長・鷲﨑副委員長

演習コースⅢ「セーフティ&セキュリティ開発」STAMP・アシュアランスケースグループ

『セーフティ&セキュリティ開発のための技術統合提案と事例作成 ~ STAMP/STPAとアシュアランスケースの統合 ~ 』

指導講師・メンバーと小池委員長・鷲﨑副委員長

また、最終選考6チームにすすみながらも、残念ながら入賞を逃した名誉の2チームも発表されました。

【最終選考進出グループ】

研究コース2 ソフトウェアレビュー 思考チーム『作成者の認知バイアスに着目したレビュー手法の提案』

実践コース 品質技術の実践『欠陥混入メカニズムをもとにしたベースソフト調査手法の提案』

また、成果発表会でのプレゼンテーション内容についての審査も行われ、以下のチームがプレゼンテーション賞を受賞しました。

【ベスト・オブ・ザ・プレゼンテーション賞】

研究コース2「ソフトウェアレビュー」思考チーム

『作成者の認知バイアスに着目したレビュー手法の提案』

研究コース2「ソフトウェアレビュー」思考チームの発表の様子

|

研究コース2「ソフトウェアレビュー」

指導講師・メンバーと小池委員長・鷲﨑副委員長 |

鷲﨑副委員長講評:

審査は指導講師により、各論文に3名が査読を行い、「有用性」「信頼性」「構成力」「新規性」を観点に審査を行った。今年度の論文は、新規性が高く新しいことにチャレンジしている論文と、新規性は高くないが既存の技術を活かした実践的なものである論文の2つの傾向に分かれた。内部で閉じず、外部に羽ばたいてほしいという意図があり、そういう観点で採点している。論文がレベルアップし、いい論文が後世に残ることで、査読者も報われる。今回の成果発表会で発表した内容が論文にはのっていないものもあったが、我々の死後も生き続ける論文に組み入れてほしい。

SQiP研究会の活動を振り返って

第33年度ソフトウェア品質研究会

株式会社 Eストアー 折田 隆広 氏 |

私は「ソフトウェア品質保証部長の会」に所属している上司の薦めもあり、SQiP研究会に参加しました。 |

第33年度ソフトウェア品質研究会

株式会社 日新システムズ 河嶌 浩子 氏 |

私は、長年、派生開発に携わったあと、現在、品質保証部に所属しています。自社の技術力を向上させるにはどうすればいいのか、自社の製品の品質をあげるためにどのような活動をすればよいのか、自分では解決できない課題があり、はじめてSQiP研究会の演習コースⅠ「ソフトウェア工学の基礎」に参加させていただきました。 |

おわりに

SQiP発足から34年目となる2018年度も今年度に引き続き、「ソフトウェア品質技術の領域を拡大し実践する一年」をメインテーマに掲げ、既に2018年度の研究員の募集も開始されています。2018年度から、研究コース4「アジャイルと品質」、演習コースⅣ「UX(User Experience)」の2つのコースが新設され、学びの幅も更に広がります。

SQiP研究会は、4年前から(1)研究成果の質の向上、(2)習得スキルの実務適用、という2つの方向性で運営されています。

(1)を目指す研究員は、SQiPシンポジウムや他の学会への論文投稿へのチャレンジもサポートしていきます。

(2)を志す研究員に対しては、1年間の活動終了後にも、実務に適用した経験を共有できる場を設け、研究会卒業後も刺激を与えあうような関係性を維持する仕掛けを作ります。

つまり、品質管理に関するベテランでも、初学者でも各自のレベル、指向にあった場が提供されているのが、SQiP研究会なのです。是非、初学者の育成や職場の将来を担うリーダーの育成としてSQiP研究会を活用していただければ幸いです。