| 特別講義レポート: | 2024年 | 過去のテーマ: | 一覧 |

| 例会 回数 |

例会開催日 | 活動内容 | |||||||||

| 2016年 | |||||||||||

| 1 | 5月20日(金) |

特別講義

|

|||||||||

| 2 | 6月10日(金) |

特別講義

|

|||||||||

| 3 | 7月7日(木)~8日(金) | 合宿 | |||||||||

| 4 | 9月15日(木)~16日(金) | ソフトウェア品質シンポジウム2016 本会議(会場:東京・東洋大学) | |||||||||

| 5 | 10月14日(金) |

特別講義

|

|||||||||

| 6 | 11月25日(金) |

特別講義

|

|||||||||

| 7 | 12月16日(金) |

特別講義

|

|||||||||

| 2017年 | |||||||||||

| 8 | 1月13日(金) |

特別講義

|

|||||||||

| 9 | 2月24日(金) | 分科会成果発表会 | |||||||||

| 日時 | 2016年5月20日(金) 15:15 ~17:15 |

| 会場 | (一財)日本科学技術連盟・東高円寺ビル 2階 講堂 |

| テーマ | 「資本主義、プロ精神、品質、そして職業倫理」 |

| 講師名・所属 | 大場 充 氏(広島市立大学名誉教授) |

| 司会 | 小池 利和 氏(ヤマハ株式会社) |

| アジェンダ |

|

| アブストラクト |

本テーマは大場さんが執筆した「資本主義、プロ精神、品質、そして職業倫理」の書籍に関する内容であり、これからのソフトウェア技術者に対する提言である。

知識の習得や技術向上も重要ですが、プロ意識について改めて考え直す良い機会を頂いた講演でした。ありがとうございました。 |

| 講義の要約 | |

|

第1回の特別講演では、「資本主義、プロ精神、品質、そして職業倫理」と題して大場さんから御講演を頂いた。

資本主義の歴史を振り返り、米国と日本の品質論、倫理学を対比しながら、どのように日本のソフトウェア技術者を育成していくかの留意点を御説明頂いた上で、これからの日本のソフトウェア技術者は、特定分野のプロとしての「知識」と「やる気」、「職業倫理」が問われることを御教示頂いた。 1. はじめに:資本主義と経済のグローバル化

資本主義

グローバル化と経済環境の変化

2. プロの知識と精神の育成、その労働倫理

技術者育成の枠組み

米国の技術者の育成

米国の技術者と雇用制度

産業化社会の人材育成と労働者倫理

3.品質論とソフトウェアの品質

産業革命と品質概念

産業化社会と品質概念

1970年代の品質概念

日本的品質概念

新自由主義経済の品質概念

ソフトウェアの変化

ものづくりの変革(例)

ものづくりの変革

何がかわったか

根本的な問題

4.倫理学とソフトウェア技術者の職業倫理

倫理の起源

中世倫理観の歴史的変遷

資本主義の倫理観

ソフトウェア技術者の職業倫理

5.日本の雇用制度と技術者育成の課題

日本の技術者育成

新しい時代の到来

6.日本のソフトウェア技術者とその育成

どんな能力が重要になるか

おわりに

|

|

| 日時 | 2016年 6月10日(金) 10:00 ~ 12:00 |

| 会場 | (一財)日本科学技術連盟・東高円寺ビル 2階 講堂 |

| テーマ | 「自動運転社会を見据えた組込み技術者のミッションとは? -君の開発したソフトウェアは、技術者として安全だ!と言える?言えない?-」 |

| 講師名・所属 | 小谷田 一詞 氏(一般財団法人日本自動車研究所 ITS研究部 主席研究員) |

| 司会 | 三浦 邦彦 氏(矢崎総業株式会社) |

| アジェンダ |

|

| アブストラクト |

「自動運転社会を見据えた組込み技術者のミッションとは?-君の開発したソフトウェアは、技術者として安全だ!と言える?言えない?-」と題して、自動車用機能安全規格ISO26262をベースに他業種との共通の考え方や手法を御教示頂きました。 |

| 講義の要約 | |

|

第2回の特別講演では、「自動運転社会を見据えた組込み技術者のミッションとは?-君の開発したソフトウェアは、技術者として安全だ!と言える?言えない?-」と題して小谷田さんから御講演を頂きました。 1. 機能安全との出会い

2. 信頼性と安全性

3. 自動車における機能安全とは

4. 自動車用機能安全規格ISO26262

5. 機能安全を通じて見えた物造りへのリスク

6. これからの自動運転社会に向けて

質問: |

|

| 日時 | 2016年 10月14日(金) 10:00 ~ 12:00 |

| 会場 | (一財)日本科学技術連盟・東高円寺ビル 地下1階 講堂 |

| テーマ | 業務効率向上のための「論理的伝達力」 |

| 講師名・所属 | 濱口 哲也 氏(東京大学大学院 工業系研究科機械工学専攻 特任教授) |

| 司会 | 小池 利和 氏(ヤマハ株式会社) |

| アジェンダ |

|

| アブストラクト |

『業務効率向上のための「論理的伝達力」』と題して、日本語の特徴や日本の国語教育の問題点、英語との相違点などについて解説を頂いた上で、「いかに論理的に事象を伝えるか?」を御教示頂きました。 |

| 講義の要約 | |

|

第5回の特別講演では、『業務効率向上のための「論理的伝達力」』と題して濱口さんから御講演を頂きました。 1.背景と目的

Case1「部下から提出された報告書、何を言いたいのかさっぱり分からない」

Case2「提出されたヒヤリハット報告書、誰が何をしたのか経緯すら分からない」

Case3「顧客の話がまったく分からない。何度質問しても要領を得ない」→聞き手にも論理性が必要!

Case4「お客様の要望をきちんと実現したはずなのに!出来上がってきたのは見当外れのシステムだった」

今、日本で何が起こっているか

<Point> 本セミナーの目的 論理的思考に基づく論理的な論旨×論理的で明快な言葉や文章=論理的伝達力 本セミナーで目指すのは

ヒューマンエラーは「人間だから」で発生する。

論理的とは

日本の国語教育の問題点

<Point>

<Point>

2.単語

言葉は概念を表し、概念は行動となって現れる。 →単語を馬鹿にしない。単語にこだわる。

<Point>

単語を使った論理性の訓練方法 ①違和感を感じたら、ピッタリ合う言葉を捜してみる。 <Point> 3.文

英語と日本語の相違点

<Point> 受信の試験をしている為、以下の使い方は誤っている。実際にTVで放映された表現。 今、正しく映っているテレビは問題ありません。 ※時間切れの為、講義はここで終了! 4.文章

5.論旨

6.より伝わりやすい文章を書くために

まとめ

TVに突っ込みゲーム。

組織力向上のためのリーダーシップ・マネジメントセミナー リーダーシップを論理的に語ります。10月26日(水)に初リリースします。 |

|

| 日時 | 2016年 11月25日(金) 10:00 ~ 12:00 |

| 会場 | (一財)日本科学技術連盟・東高円寺ビル 2階 講堂 |

| テーマ | トヨタ式カイゼン~プロセス改善の極意~ |

| 講師名・所属 | 古畑 慶次 氏(株式会社デンソー技研センター 技術研修部 担当課長) |

| 司会 | 猪塚 修 氏(横河ソリューションサービス株式会社) |

| アジェンダ |

|

| アブストラクト |

『トヨタ式カイゼン~プロセス改善の極意~』と題して、カイゼンの留意点や本質的な成果について、御教示頂きました。 |

| 講義の要約 | |

|

第6回の特別講演では、『トヨタ式カイゼン~プロセス改善の極意~』と題して、古畑さんから御講演を頂きました。古畑さんは、主業務は教育研修がメインですが、各種セミナーやフォーラムでの講演や「デンソーにおける人づくり、価値づくり、ものづくり」という書籍も共同執筆され、多方面で御活躍されております。本講演では、テクニックと言うより、本質的なカイゼンの成果についてお話をして頂きました。ありがとうございました。 1.今、なぜTPSか?

※TPSとは「トヨタプロダクションシステム」の略である。 1.1 今なお注目されるトヨタ式(1)

1.2 アジャイルの源流

1.4 派生開発中心のソフトウェア開発

2.TPSとは何か?

3.TPSにおける改善

3.1 競争力とリードタイム

3.2 継続的改善

3.3 ムダの徹底排除

3.4 標準化

3.5 人の育成のメカニズム

3.5 人の育成のメカニズム

4.ソフトウェア開発への適用

4.1 人材育成

4.1 人材育成の事例

4.2 ムダの排除:Just In Time

5.プロセス改善の本質

5.1 人間尊重に基づいた改善

5.2 改善活動を成長の機会に

5.3 プロセス改善モデル

6.まとめ

TPS:トヨタ生産方式 『人間の能力を十分に引き出して、働きがいを高め、設備や機械をうまく使いこなして、徹底的にムダの排除された仕事を行うというごく当たり前の、オーソドックスかつ総合的な経営システム』 |

|

| 日時 | 2016年 12月16日(金) 10:00 ~ 12:00 |

| 会場 | (一財)日本科学技術連盟・東高円寺ビル 2階 講堂 |

| テーマ | アジャイル開発の成功を握る、テスト・品質保証担当と開発チームの考え方 |

| 講師名・所属 | 永田 敦 氏(ソニー株式会社) |

| 司会 | 中谷 一樹 氏(TIS株式会社) |

| アジェンダ |

|

| アブストラクト |

『アジャイル開発の成功を握る、テスト・品質保証担当と開発チームの考え方』と題して、アジャイル開発の現場で起きている問題点、QAが現場に入り込む際の障壁などについて解説を頂いた上で、Developer(開発)とQAの協働の有り方とその効果について、実践から得られたノウハウや、成功事例を紹介頂きながら、御教示頂きました。 |

| 講義の要約 | |

|

第7回の特別講演では、『アジャイル開発の成功を握る、テスト・品質保証担当と開発チームの考え方』と題して、永田さんから御講演を頂きました。 1.アジャイル開発の成功を握る、テスト・品質保証担当と開発チームの考え方

2.アジャイル開発の実態

3.DevQA

4.DevQAの改善事例

5.アジャイル開発のメトリクス

6.ポイント

7.課題

最後に

質疑応答

① ATDDにおいて、詳細の振る舞いはQAが作るとのことだが、設計が作るのではないのか?

→設計では例外処理が弱い。設計ではリストや条件、タイミングの記載はあるが、QAでポイントを抑えた振る舞いのテストケースが出来上がるはず。 ② スクラムの構成は? →大規模開発のアジャイルの適用は難しい面がある。20人以上になってくると、コミュニケーション面で上手く回らないため、バックログを細分化してグループ化する。但し、バックログ間で齟齬が起きないような対策が必要。 ③ 実践アジャイルテストでペアテストがあるが、開発者が開発したら隣ですぐにQAが機能テストをしているイメージメージで良いか? →大切なのは、何をテストするか?どんな品質にするか?をプランニングした上でフィードバックしないと、意味がない。QA観点でどういう観点で品質を見ていくか?を狙っている。 |

|

| 日時 | 2017年 1月13日(金) 10:00 ~ 12:00 |

| 会場 | (一財)日本科学技術連盟・東高円寺ビル 地下1階講堂 |

| テーマ | 「IoT時代」のセーフティ&セキュリティbyデザイン ~アシュアランスケースとコモンクライテリア(ISO/IEC15408)によるセキュリティの品質保証を考える~ |

| 講師名・所属 | 金子 朋子 氏(情報セキュリティ大学院大学 客員研究員 公認情報セキュリティ監査人) |

| 司会 | 栗田 太郎 氏(ソニー株式会社) |

| アジェンダ |

|

| アブストラクト |

『「IoT時代」のセーフティ&セキュリティbyデザイン~アシュアランスケースとコモンクライテリア(ISO/IEC15408)によるセキュリティの品質保証を考える~』と題して、昨今のセキュリティ問題に対する対策について、御講演頂きました。 |

| 講義の要約 | |

|

第8回の特別講演では、『「IoT時代」のセーフティ&セキュリティbyデザイン~アシュアランスケースとコモンクライテリア(ISO/IEC15408)によるセキュリティの品質保証を考える~』と題して、金子さんから御講演を頂きました。 1.つながる世界の開発指針~安全安心なIoTの実現に向けて~

<ビデオ講義>

2.IoTの特徴と開発の課題

3.セキュリティ・バイ・デザイン

4.セキュリティ設計 主な分析技法・リスク評価手法

5.セキュリティ設計の評価・認証

6.ロジカルな設計品質の説明

7.アシュアランスケースによるセキュリティ要件の見える化

全体的なPoint!

ソフトウェア品質管理研究会新設コースの案内

質疑応答

|

|

〜ソフトウェア品質技術の領域を拡大し、適用する一年〜

大島 修(エプソンアヴァシス株式会社 第32年度SQiP研究会書記)

2017年2月24日(金)に日本科学技術連盟 東高円寺ビルにて、第32年度(2016年度)SQiP研究会の成果発表会が開催されました。今回はその成果発表会の模様とSQiP研究会の紹介、1年間の研究活動を通して感じたことを記載します。

SQiP研究会とは

ソフトウェア品質管理研究会(SQiP研究会)は、ソフトウェアの品質管理への入門としての位置づけから、高い管理技術、開発技術を目指した議論・学習できる場として、幅広い要請にこたえる内容と品質管理分野の第一人者を指導者として高い評価を得て、今年32年目を迎えます。毎年、各企業からソフトウェア品質の向上を目指し約100名を超える方々が参加されています。本研究会のメインの活動である分科会では「問題発見」、「解決手段」、「実践」という3つの視点からソフトウェア品質技術を研究、調査、実践していきます。分科会の他にも、特別講義(計6回)や箱根での1泊2日の合宿、そしてSQiPシンポジウムを通じ、体験し気付きを得ることで、成果を出す仕組みとなっています。

研究員の職場の問題発見

- 最先端を知る(特別講義・指導陣)

- 他社からの新たな視点 (研究員)

- 客観的な意見 (指導陣・研究員)

解決手段

- 専門的知識 (指導陣)

- 豊富な実践経験 (指導陣)

- 深く考える (指導陣・研究員)

職場での実践

- 相談ができる (指導陣)

- 心の支えになる (研究員)

- 一生付き合える仲間

今年度は、マネジメントとエンジニアリングの両面をカバーする7つの分科会と3つの演習コース、1つの特別コースが設けられ、個人や組織において有用な新技術の発明、および、既存技術の整理、実問題へのノウハウの蓄積と展開について成果を上げました。

成果発表会の模様

冒頭、小池委員長から、来賓の研究員の上司の皆様方に向けて「業務ご多忙の中、ハードワークなこのSQiP研究会に部下の皆様を派遣していただき、誠にありがとうございました。」と挨拶が行われました。その後、昨年度のアンケート結果から、アイスブレイクが必要と判断し、2人1組となって話す側は研究の中で良かったこと、嬉しかったこと、感動したことをお話していただき、聴く側は少々オーバーに傾聴する機会を設けました。アイスブレイクは場の雰囲気を和らげることは勿論ですが、「苦しい思い出だけでこの研究会を去っていくのは申し訳ないため、良いイメージでお帰りいただくこと」が目的でした。短時間ではありましたが、研究員、上司の皆様方も終始にこやかに会話を交わし、小池委員長のご配慮によって、和やかな雰囲気の中で成果発表会に入りました。

成果発表会は、1発表につき15分間のプレゼンテーションと5分間の質疑応答により実施されました。今回は16件の論文報告と4チームの活動報告がありました。各チームとも、この一年のSQiP研究会の活動の集大成としての成果報告であるが故に、いずれも完成度の高い、緊張感のあるプレゼンでした。

SQiP研究会の成果発表会は、従来は発表の中で寸劇が行われたり、楽器の演奏をしたりするなど、趣向を凝らした発表が行われてきたようですが、今回は比較的オーソドックスなプレゼンが目立ちました。それだけ今回は演出に拘らず、内容を重視したプレゼンをしようと考える研究員の意気込みが感じられました。

発表者から一番近くの席で書記として携わった立場で述べると、いずれのチームの発表も質問時間を含めて制限時間内で収めるための工夫がなされており、プレゼンの構想をとことん練り上げ、練習に練習を重ねて本番に臨んだ努力が感じられました。

また、昨年度からの取り組みとして、来賓の上司の皆様方と指導講師との昼食懇談会、並びに成果発表会終了後の情報交換会の二回、直接的なコミュニケーションの機会がありました。派遣する際のお気持ちや部下の取り組み・成果について指導講師とリラックスした雰囲気でお話されていました。お忙しい中、参加していただいた上司の皆様方には終日参加する事は難しい方も多かっただけに、この昼食時の懇談会は好評だったようです。

上司の皆様と指導講師の皆様

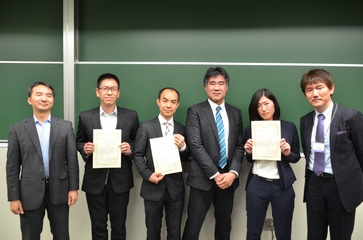

成果発表会の終了後、表彰式が行われ、その後の各分科会・コースでの反省会をもって、今年度のSQiP研究会活動が終了しました。

最後は、来賓の上司の皆様方も含め全員参加による情報交換会が開催されました。締めは、長年このSQiP研究会に携わっていただき、この度SQiP研究会から離れられる第2分科会副主査の板倉 稔 様からご挨拶をいただき、閉会となりました。

今年度の受賞結果

審査方法は、成果発表会で発表された16本の各論文に対して、担当分科会以外の3名の指導講師が査読を行い、「有用性」「信頼性」「構成力」「新規性」を観点に審査を行いました。その後、一旦集計をして、全てのコメントを精読し、表彰に値するか審議を行い、そして現実と懸け離れていないかプレゼンを聞いて最終確認を行いました。

審査結果について、鷲﨑副委員長から「最優秀賞1件、優秀賞1件、技術奨励賞1件」が発表され、以下のとおり3本の論文について小池委員長から表彰されました。

【最優秀賞】

第6分科会(派生開発):Bグループ

『派生開発での時間効率性劣化を変更要求から検出する方法』

<鷲崎副委員長からのコメント>

変更があった場合の性能の劣化を取り扱っており、身近で現実的な問題にチャレンジしている。それに対する有用性の高いソリューションになっており、論文自体もきちんと書けている。今後、更に研究を進めていただきたい。

【優秀賞】

第3分科会(ソフトウェアレビュー):トレーニングチーム

『レビューア向け思考能力トレーニング法の提案-仮説力と要約力で、重大欠陥の検出効率向上-』

<鷲崎副委員長からのコメント>

レビューア向けに社説などから推測をしてレビューの能力を鍛えていく内容であったが、論文としてよく書けており、筋も良い。実際にレビュー能力の増強に繋がるかはこれから実証していくことになるが、そこに期待する。

【技術奨励賞】

第7分科会(欠陥エンジニアリング):Team KuKuRu

『ソフトウェア欠陥の共起性を利用した欠陥推定手法の提案~共起欠陥推定アプローチによる潜在欠陥の捕捉~』

<鷲崎副委員長からのコメント>

意欲的な研究として奨励し、今後の期待を込めて表彰させていただく。

技術的なチャレンジが良い。ユニークだが王道のテーマである。本当に有用かどうかは今後しっかり実証していって欲しい。1年後に有用であったか是非とも発表していただきたい。

<小池委員長から総括>

第32年度の論文には3つのジャンルがあった。

1つめは、ソフトウェア技術の応用

2つめは、トレーニングやコミュニケーションといった人の問題

3つめは、既存のソフトウェア技術に新しい技術を加える。(一網打尽、テキストマイニングなど)

SQiP研究会としては、使えそうだ、有用性といった観点が重要視される。今後はSQiP研究会の内輪だけではなく、対外的な学会や各種団体へも発信できるようにしていきたい。未来誰かがやってくれるのではなく、自分達でやり続けて欲しい。

|

最優秀賞

第6分科会(派生開発):Bグループ  第6分科会(派生開発)Bグループ

指導講師・メンバーと小池委員長・鷲﨑副委員長 |

優秀賞

第3分科会(ソフトウェアレビュー):トレーニングチーム  第3分科会(ソフトウェアレビュー)トレーニングチーム

指導講師・メンバーと小池委員長・鷲﨑副委員長 |

|

|

技術奨励賞

第7分科会(欠陥エンジニアリング):Team KuKuRu  第7分科会(欠陥エンジニアリング)Team KuKuRu

指導講師・メンバーと小池委員長・鷲﨑副委員長 |

また、成果発表会でのプレゼンテーション内容についての審査も行われ、以下のチームがベスト・オブ・ザ・プレゼンテーション賞を受賞しました。

【ベスト・オブ・ザ・プレゼンテーション賞】

第4分科会(ユーザエクスペリエンス(UX)):リライトチーム

『ユーザのぼやきから始める使い勝手の問題箇所導出手法の提案』

演習コースⅡ(形式手法と仕様記述)

『さまざまな視点に合わせた仕様書の作成・維持の支援手法』

<小池委員長から総括>

プレゼンテーション技術の完成度が高い第3分科会と聴衆を惹きつけるような演出力の高い第7分科会で票が割れたが、最終的にはプレゼンの「わかりやすさ」が決定打となった。

|

ベスト・オブ・ザ・プレゼンテーション賞

第4分科会(ユーザエクスペリエンス(UX)):リライトチーム  第4分科会(ユーザエクスペリエンス(UX))リライトチーム

指導講師・メンバーと小池委員長・鷲﨑副委員長 |

ベスト・オブ・ザ・プレゼンテーション賞

演習コースⅡ(形式手法と仕様記述)  演習コースⅡ(形式手法と仕様記述)

指導講師・メンバーと小池委員長・鷲﨑副委員長 |

SQiP研究会の活動を振り返って

第32年度ソフトウェア品質研究会

エプソンアヴァシス株式会社 品質管理部 大島 修 氏 |

日科技連の「品質保証部長の会」に所属している上司からの薦めもあり、SQiP研究会に初めて参加させていただきましたが、第7分科会欠陥エンジニアリングの研究員と書記を担当する中で多くの学びがありました。 |

おわりに

SQiP発足から33年目となる2017年度も今年度に引き続き「ソフトウェア品質技術の領域を拡大し適用する一年」と

いうメインテーマを掲げ、既に研究員の募集も開始されています。2017年度から「要求と仕様のエンジニアリング」、「セーフティ&セキュリティ開発」、「品質技術の実践」の3つの分科会が新設され、研究の幅も更に広がります。

SQiP研究会は、3年前から(1)研究成果の質の向上、(2)習得スキルの実務適用、という2つの方向性で運営されています。

(1)を目指す研究員は、SQiPシンポジウムや他の学会への論文投稿へのチャレンジもサポートしていきます。

(2)を志す研究員に対しては、1年間の活動終了後にも、実務に適用した経験を共有できる場を設け、研究会卒業後も刺激を与えあうような関係性を維持する仕掛けを作ります。

つまり、品質管理に関するベテランでも、初学者でも各自のレベル、指向にあった場が提供されているのが、SQiP研究会なのです。是非、初学者の育成や職場の将来を担うリーダーの育成としてSQiP研究会を活用していただければ幸いです。