研究分科会は、本研究会活動の中心であり、参加メンバーが主役で開催月の7回全ての回で実施します。

分科会の構成は、「メカ」や「エレキ」といった技術領域のボーダーレス化に伴い、「材料」や「マネジメント」「システム」など、信頼性技術の原理・原則的な色合いの濃い構成にしています。

第12年度 実践!信頼性・品質技術研究会(RQ研究会)

活動内容

本研究会はメンバーおよび運営委員により構成されています。

活動年度は毎年5月に始まり翌年3月に終了します。

本研究会のメンバーは、下記の研究会(例会)に参加して、研究活動を行うことができます。

1.全体研究会

メンバーと運営委員が一堂に会する「全体研究会」では、特別講演、質疑応答を通じてメンバー相互の啓発、交流を図ります。

全体研究会は「特別講義」を中心に6月と10月の2回開催します。

| 年 | 過去特別講演テーマ、講演者 |

|---|---|

| 第11年度 (2021年) |

ソフトウェア品質の実際 小池 利和 氏(ヤマハ(株)品質保証部 グローバル品質戦略グループ 主幹) |

| 「マニュアル」をなめるな!職場のミスの本当の原因 中田 亨 氏(中央大学 大学院理工研究科 客員教授) |

|

| 第10年度 (2020年) |

選択と集中による開発革新 人見 光夫 氏(マツダ(株)シニアイノベーションフェロー) |

| 第9年度 (2019年) |

宇宙開発での信頼性・安全性分野に対する定量的リスク評価法の構築 藤本圭一郎 氏(宇宙航空研究開発機構 研究開発部門第三研究ユニット) |

| 伸縮性エレクトロニクスのヘルスケア・医療応用 染谷 隆夫 氏(東京大学 工学系研究科電気系工学専攻 教授) |

2.研究分科会

「研究分科会」では、参加されるメンバーのみなさんが抱える様々な信頼性に関する諸問題について、事実やデータを交えて運営委員とともに議論します。問題を正確に把握し、具体的な改善策や解決方法を考えていくといった実践的な信頼性の展開を図るのが大目的です。

したがって第1 ~第4の分類は、あくまで主として議論したいテーマであり、関連して改善したい内容に発展したり、一見脇道にそれたように思える議論を自由闊達に交わすことも、本分科会においては重要なことと考えています。

また、第4研究分科会は品質保証担当者、責任者が集い、QA・QCに関する情報交換が活発に行われています。

3.テーマ別分科会(講演・ワークショップ)

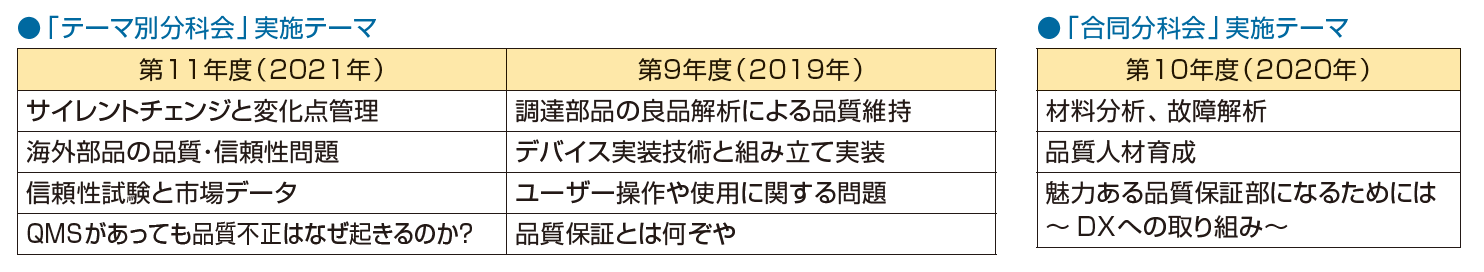

「テーマ別分科会」は、「研究分科会」とは別の視点から選定した信頼性・品質保証テーマについてのワークショップです。自由な発想で運営委員・メンバーから提案していただいた興味あるテーマの中から、3~5のテーマを設定し、希望の「テーマ別分科会」に参加します。また、メンバーからの要望があれば、2つの研究分科会による「合同分科会」を開催することも可能です。2020年度は第1研究分科会と第2研究分科会、第3研究分科会と第4研究分科会による「合同分科会」を開催し、両分科会にまたがる領域のテーマについて議論を深めることができました。

「テーマ別研究会」「合同分科会」ともに、通常の研究分科会と同じくメンバー参加型で、事例やデータを持ち寄って議論をします。自分の属している「研究分科会」以外の研究分科会メンバーや運営委員と、異なる側面から信頼性の諸問題を議論し、解決方法を考えていくことができ、見聞を大いに広めることができます。