SK

『未然防止手法DRBFMの“こころ”と実践的な進め方、書き方を学ぶ』 開催レポート<2022年03月16日>

2022年2月18日(金) 無料オンライン講演会『未然防止手法DRBFMの“こころ”と実践的な進め方、書き方を学ぶ』が開催されました。

今回はZoomウェビナーにて、800名を超える多くの方々にご参加いただきました。

なお、本講演は2022年度に新規セミナーとして開設する「未然防止手法DRBFM実践講座 ~DRBFMの“こころ”と実践的な進め方、書き方を学ぶ~」の概略となっています。

▼▼ 当日の講演資料の抜粋がこちらからダウンロードできます ▼▼

※ダウンロードにあたっては個人情報の入力が必要です。

※入力いただいた個人情報は、今後、日科技連よりR-Map関連等および信頼性・保全性等に関する

情報提供のために使用させていただきます。

https://questant.jp/q/DRBFMwebinar_DL

【講演テーマ】

未然防止手法DRBFMの“こころ”と実践的な進め方、書き方を学ぶ

【概 要】

DRBFM(Design Review Based on Failure Mode)は自動車メーカー及びその協力会社(取引先)を中心に未然防止手法として活用され、広く普及している。

しかし、DRBFMは浸透しているものの、DRBFMの書き方にレベル差があります。それは、具体的な書き方の教科書が無いこともあって、

「ワークシートを目の前にして、いざ書こうとしても、どこからどう書いたら良いか分からない」「この心配点はどこから出てきて、それを解決するためにどんな設計をしたのか、因果関係、設計 ストーリーが分からない」「本来記載すべきことが記載されていない」など、多くが自己流で書かれているためである。

また、何が心配で、何を検討して、どう考えて、どう判断して、どう設計したのか・・・本当にこの設計で良いのだろうか? など、設計の意図が分からない・読めない・判断のできないワークシートが散見される。

それらの悩み・問題を解決するため、2022年度に新規セミナーとして、「未然防止手法DRBFM実践講座 ~DRBFMの“こころ”と実践的な進め方、書き方を学ぶ~」を開設した。本講演は、本講座の概略となっている。

【プログラム】

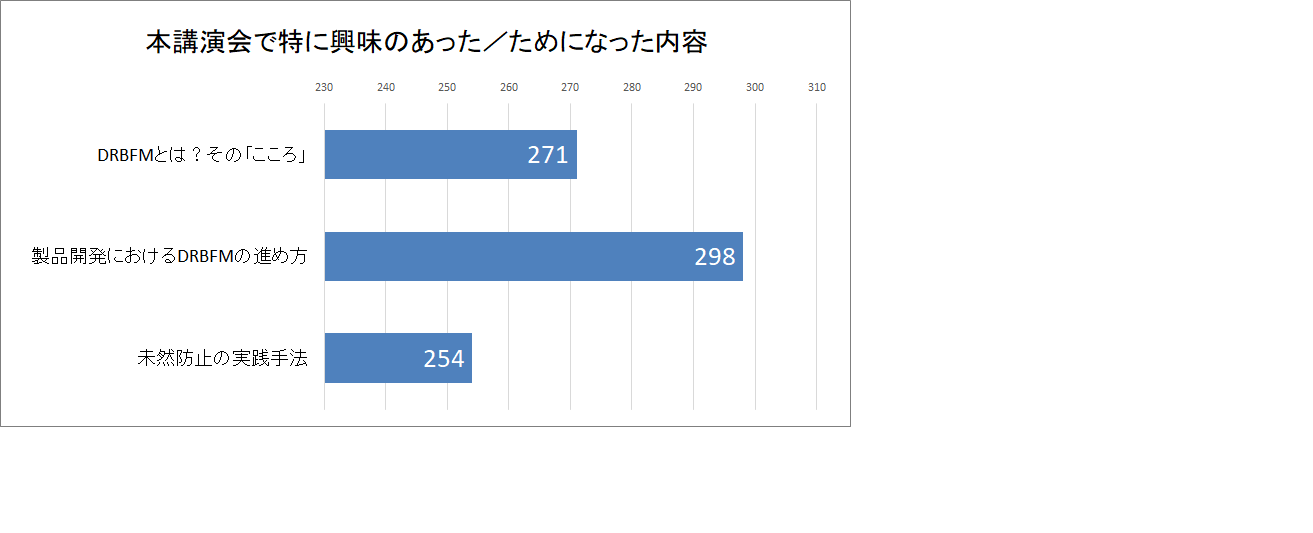

1.DRBFM とは その 「 こころ 」

2.製品開発における DRBFM の 進め方

3.未然防止の実践手法

1)問題の見える化 -「問題の見える化」のための事前準備-

2)問題発見手法 -FMEA を利用した問題発見-

3)問題解決手法 -Design Review による問題解決-

【講演者】高村 伸一 氏(元 トヨタ自動車㈱)

【参加者の声】

★参加者の声(抜粋)

・企業のノウハウすれすれのところまでお教え下さり非常に有益な内容だと

感じた。ツールとしての手段は他社もDRBFMを展開している企業は多い

ものの、そもそもの目的を理解していないと感じています。

・一般的な手法の教科書だけでは分からない、まさに「こころ」の部分が分かって

よかった。 手法とはいえノウハウの蓄積が必要で、DRは自社の知恵が結集された

ものであると感じた。

・記載内容の表現の仕方が分かりやすい記載例でした。心配事をまず出して、

どういった場合に生じるかを考えると、同じ不具合事象でも要因が違う時の

抽出もれが少なくなるので、今後取り入れてゆきたいと思います。

・事例を用いて説明していただけたので、イメージができた。「DRは設計の

考慮不足を設計者が怒られる場ではない」という説明が印象的でした。

・実務者目線を取り入れた講話がとても入り易かった。新たな気付きが得られた。

・DRBFMについては、弊社でも取り組み始めたばかりで手探り状態で行って

いることもあり、この講演を拝聴し、部分的ながらも進め方の理解が深まった

と感じます。本講座も興味がございますので、社内関係者にも共有の上、

受講を検討させて頂きたいと感じました。

・DRBFM実践に向けた事前準備(機能展開図等)について、体系化されていることで

分かりやすく、次回DRBFM実施時に実践してみたいと感じました。

・具体的にどのように進めて行くか、レビュアーの心得など、参考になりました。

実施するまでの前準備として、変更点・変化点の整理や機能の整理など必要で

あること、 また、そのまとめ方も説明いただき参考になりました。

・DRBFMの進め方について、ステップ毎の説明があり良かった。DRBFMシートの

記入方法について、ステップ毎に説明がありわかりやすかった。

・DRBFMの特長、実践で躓きやすいところが、簡潔かつ的確に述べられていた。

実践していると、ついつい小手先の議論になり、本来の“こころ”を忘れてしまう

ところ、“こころ”を思い出させてもらったこと。

・準備が大事ということを示してくれたこと。階層構造図、着眼点一覧、

相互影響Matrixなど使っていない会社にとってはほとんど目にすることがない

資料のイメージを惜しげもなく見せていただいたこと。ノウハウをすべて開示

されたわけではないが、キーとなると思われるコメントが多かったこと。

・DRBFMのこころからレビュアーの心得まで、DRBFMは参加者の心構えが

大切であることが伝わった。進め方の手順や大まかなポイントは、事例ベースの

スライドで分かり易かった。

・新人社員には是非受講してもらいたい研修だと感じた。

・DRBFMを使ったことにない者にもわかりやすい紹介だったと思います。

フォーマットの中に、「心配点を除くためにどんな設計をしたか」を書く欄が

あり、当方が欲しかったものと合致しました。社内の変更点DRへの反映を

試みたいと思います。

・教科書で書かれていることを実践しようとしても、なかなかスムーズに行かず、

魂が入った(?)使える成果物に仕上がるまで時間がかかるのが悩み。本講座は、

この悩みを解決する一つの切り口として有効であると感じました。

・業務として日常的にDRBFMに関わっている者といたしましても改めて気づきが

あった内容でした。業務経験2,3年目の方には特にお勧めの講座であり、早くから

身につけて頂くと課題抽出の目を養うことができて大変有効かと思われました。

・DRBFMを記載する上で注意すべき所は、納得できるところが多くありました。

FMEAは一見するとかっこよく見える「特性不良」とか一言で片付く言葉で

表現しがちなのですが、これが良くない事であることはとても同感でした。

・コロナ禍でオンラインセミナー等が増えてきたものの、DRBFMについては判り

やすいものがあまりありませんでしたので、今回の内容だけでも十分濃い内容

だったかと感じました。

- 未然防止手法DRBFM実践講座

- 多様な知識を統合する技術の学習と実践の講座:デザインレビュー

- 設計・開発における未然防止手法セミナー ~日産式Full Process DRとQuick DR~

- 未然防止・問題解決のプロセスマネジメントに役立つ「発見力」強化セミナー

〈お問い合わせ先〉一般財団法人 日本科学技術連盟 品質経営研修センター 研修運営グループ

〒166-0003 東京都杉並区高円寺南1-2-1 / TEL:03-5378-1213

Copyright © 2021 Union of Japanese Scientists and Engineers. All rights Reserved.